[ المقالة ]

هل رأيتَ في حياتك نهرًا يجري؟

قرأت مرة قصة تحكي عن رسام حالم مرهف الحس رائق البنان، لكنه مُنِيَ بالإخفاق في بيع أي من لوحاته البديعة، فالتمس نصيحة صديق له يعمل كاتبًا. ما إن سمع الكاتب شكوى الرسام حتى ابتســم، ونصحه بأن يتوقف عن رسم الأشياء كما يراها بعينه الحالمة، وأن يضرب بفرشاته في جنبات اللوحات فيلطخ بها الصفحات، جريًا على صيحة الرسومات الرائجة آنذاك. وإن حدث وسأله شخص ما عن معنى هذه اللوحة أو تلك، فلْيَشخَص ببصره بعيدًا، ثم ليقل: “هل رأيت في حياتك نهرًا يجري؟”. لم يقتنع الرسام في البداية بالتخلي عن تصوراته التي يسكبها باستمتاع على تلك الصفحات البيضاء، إلا أنه تحت وطأة الحاجة والإحباط قرر أن يجرب النصيحة. وما كاد الرسام ينشر بضع لوحات على ذلك المنوال، حتى طارت شهرته في الآفاق، وتلقفه النقاد والمعجبون، وأقاموا له معرضًا خاصًا. وفيما الرسام يحيّي رواد المعرض، سألته إحدى الزائرات عن إحدى لوحاته المعلقة، فما كان منه إلا أن شخص ببصره أمام الحضور المترقب، وأجاب بعد هنيهة صمت: “هل رأيتِ في حياتك نهرًا يجري؟” وكان الرد على جوابه (بالأحرى سؤاله) تصفيقًا حارًا دوت به الكفوف والقاعة معًا!

وحدث مرةً أن تأملتُ لوحةً عنوانها “الغراب الأصفر”، فدُهشت منها أيما دهشة. ليس لأن الغراب أصفر، بل لأن اللوحة لم يكن فيها قطرة من لون أصفر، ناهيك عن شكل غراب، أو أي شكل ذي معنى، يمكن أن تستبينه من بين “لطخات” ملونة، قذف بها على الورق دون أدنى عناية!

هل يستأذن الجمالُ القلوبَ؟

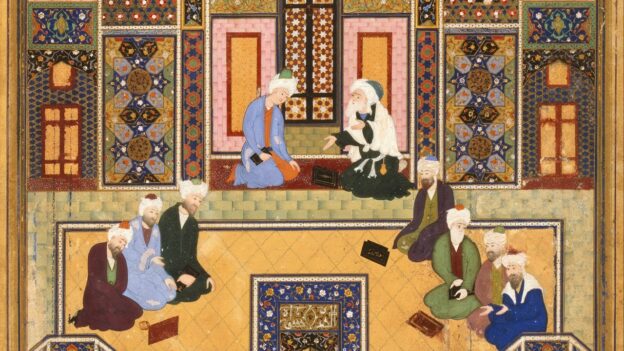

كم نسمع عن الفن التشكيلي والتجريدي ومسميات أخرى عديدة، من المستحدثات على الفن والجمال، بينما لا تَمُتُّ للفن ولا للجمال بأي قرابة ولو بعيدة! فليس التشكيل ولا التجريد ما يجعل الفن فنًا، وإنما الجمال الذي يأسر القلوب ويخلب الألباب، هو الذي يمكن تسميته فنًا، بل إن بينهما من أواصر الاتصال وعُرَى الوصال ما لا يتطلب مزيد بيان. ومن تلك اللوحات التي تأملتها، ورأيتها تَمَس شَغاف القلب بما جمعت من رقة ورصانة وحنان، لوحةُ أم جالسة وفي حجرها طفل رضيع يتطلع إليها. ويبدو أنها كانت جالسةً في حديقةٍ تزدان بالورورد البيضاء، إذ طارت بَتَلةُ إحدى تلك الورود لتستقرَ على رأس الرضيع، فرفعت الأمُّ يدَها لتنفضها عنه. وعند ذلك التقت عيناها بعينيه المتطلعتين إليها، فمالت بطرفها إليه وثبت هو بصره على محيّاها. فكأن الزمن في اللوحة توقف إجلالا عند تلك اللحظة، ليخلد لنا دفقًا من معاني الأمومة والرحمة والحنان في تلك النظرة وذلك الميل، وتلك اليد الممدوة لتدفع عن الصغير أي أذى، ولو كان بتلة ورد! إنني لا أعرف حتى اللحظة من الرسام، ولا تاريخ رسم اللوحة، ولا حتى “المذهب” أو “المدرسة” المتبعة، كل ما أعرفه أن تلك الصورة قد رسمت بجمالها “المباشر” الجلي الابتسامةَ على وجوه من تطلعوا إليها، وأثارت في قلوبهم طيفا من المشاعر الدافئة.

إن الميل للجمال الحق فطرة في الإنسان السويّ. قد يكبُر بدرجات عند بعض الناس حتى يصل إلى حد الشغف به، وقد ينعدم في الحالات التي شاعت مع الأسف في العصر الحالي، حتى يستحيل القبح حُسنًا، والعبثُ فنًا، والبلاهةُ ذوقًا! وتتعدد التعريفات والشروط والمذاهب، ويظل الجمال الحق يعرفه كل منا حين يراه، ويحبس أنفاسه للمنظر الخلاب حين يقع بصره عليه.

والفن الحقيقي ليس هو ذاك الذي يتبع قواعد اخترعت حديثا، فالفن ليس قاعدة بحد ذاته، وإنما هو معنى تهفو إليه النفوس، دون حاجة إلى “مذهب”، يفرض عليها أن “تصنف” هذا على أنه “جميل”، وغير المتبع للمذهب على أنــه قبيح. الجمال وُجد بالفطرة في نفوس البشر، ومهما تعددت القواعد والتصنيفات، ومهما قام وقعد ” كبار النقاد “، سيظل الجميل جميلًا، ويظل “اللامعنى” بلا معنى. فالفن الحقيقي هو الذي يرسم البسمة عــــلــى شفــــــاه الجميع، بسطاء كانوا أم نخبة، باحثين عن الجمال كانوا أم مجرد متأملين. إن الجمال لا يطرق باب القلب قائلا: “عفوًا! أتسمح لي أن أتربع على عرش قلبك؟” بل هو من الذين يدخلون القلوب بلا طرق ولا استئذان.

وكم منا ربما طالع لوحات لمشاهير ولغيرهم، لكبار الفنانين وصغارهم، من غير أن يتوقف ليسأل “أتخضع تلك اللوحة لمذهب الفن هذا أم ذاك؟” بل لعله لا يستفسر حتى عن صاحب اللوحة أو تاريخ حياتــــه. لأن تلك التفاصيل قد تعني أهل الاختصاص، ولكنها لا تعني بالضرورة متأمل الجمال. اللوحة الجميلة دومًا جميلة بالإجماع، إجماع القلوب والعقول، سواء أرأت من قبل نهرًا يجري، أم لم ترَ.